Уважаемые читатели!

На нашем сайте в разделе “Ресурсы”, в подразделе “Общие материалы”, опубликован полный отчет по результатам исследования “Обеспечение эффективного лечения туберкулеза у наркозависимых ВИЧ-позитивных пациентов”.

Предлагаем вашему вниманию краткую аннотацию отчета.

Аня Саранг, Анастасия Мейлахс, Евгения Марон, Татьяна Иванова, Михаил Торбан

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова.

Центр Независимых Социологических Исследований, г. Санкт-Петербург.

Благотворительный женский фонд «Астра», г. Санкт-Петербург, проект «Симона+».

Центр междисциплинарных исследований СПИД, Университет Йель, США.

Исследование было проведено:

Фондом содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова (Москва) при финансовой поддержке Коалиции по готовности к лечению ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (ITPC.ru) и Фонда Тайдс. Сбор количественных данных проводился в рамках проекта мониторинга и адвокации доступности лечения «Симона+» при поддержке Международной программы снижения вреда Института «Открытое общество».

Резюме

Люди с сочетанными заболеваниями, такими как ВИЧ-инфекция, наркозависимость и туберкулез, являются одной из самых уязвимых групп в плане риска инфицирования, доступа к своевременной диагностике и эффективному лечению. Уязвимость этой группы связана с рядом факторов.

Высокая стигма наркопотребления и маргинализация наркопотребителей приводит к тому, что уровень доступа к здравоохранению этой группы крайне низок. В силу репрессивного законодательства и судебной практики в области наркотиков данная группа является высоко криминализированной, что приводит к большой концентрации наркопотребителей в местах лишения свободы, представляющих собой один из основных источников распространения туберкулеза в нашей стране. Законодательный запрет на использование современных форм наркологического лечения, таких как заместительная терапия метадоном и бупренорфином, снижает эффективность профилактики и своевременного выявления ВИЧ-инфекции и туберкулеза в данной группе, а также

приводит к снижению уровня удержания в лечении, как ВИЧ-инфекции, так и туберкулеза.

Пробелы в организации выявления, диагностики и лечения туберкулеза, отсутствие обоснованных, позволяющих добиться высоких результатов стандартов лечения, отвечающих специальным потребностям пациентов, ведут к низкому уровню привлечения в лечение и высокому уровню выпадения из него у пациентов с сочетанными заболеваниями. Это существенно снижает эффективность лечения простого туберкулеза и ведет к развитию лекарственно-устойчивого туберкулеза, а также высокой смертности в данной группе пациентов.

Данный отчет обобщает результаты исследования, направленного на изучение особенностей предоставления лечения людям с сочетанными заболеваниями туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

Исследование было проведено Фондом содействия защите здоровья и социальной справедливости им. Андрея Рылькова совместно с партнерским проектом «Симона+» в марте-ноябре 2010 г. Оно включало в себя сбор количественных данных в 13 городах России о ситуации с предоставлением стационарного лечения туберкулеза, а также проведение глубинных интервью с пациентами с сочетанной инфекцией, имеющих опыт лечения туберкулеза, и сотрудников здравоохранения, имеющих опыт предоставления такого лечения, из трех городов (Курск, Пермь, Санкт-Петербург). В результате исследования были получены новые данные, освещающие ситуацию в противотуберкулезных стационарах и улучшающие наше понимание основных барьеров, с которымисталкиваются пациенты с сочетанными заболеваниями при получении лечения туберкулеза. На основе анализа интервью были выработаны рекомендации по конкретным шагам для увеличения доступности и эффективности лечения туберкулеза для пациентов с сочетанными заболеваниями.

Основные результаты:

Наркозависимые пациенты с ВИЧ являются наиболее уязвимой группой в плане лечения туберкулеза

В группе пациентов с сочетанным заболеванием ВИЧ и туберкулеза крайне высок уровень смертности во время прохождения лечения туберкулеза: в 3 городах доля умерших пациентов с сочетанным заболеванием среди всех больных туберкулезом составила почти 100%.

Подавляющее большинство (78%) пациентов с сочетанным заболеванием ВИЧ+ТБ являются наркозависимыми (доля наркозависимых пациентов с сочетанным заболеванием варьировалась от 50 до 86%, только в одном городе этот показатель был равен 10%).

Уровень выпадения пациентов с сочетанным заболеванием ВИЧ+ТБ из программ стационарного лечения очень высок и составляет в среднем 30%. Особенно высок уровень выпадения среди пациентов с наркозависимостью, который в среднем составляет 41%. В ряде городов процент выпадения из лечения наркозависимых пациентов с сочетанным заболеванием достигал 100%.

У пациентов с сочетанным заболеванием ВИЧ+ТБ лекарственная устойчивость к двум и более препаратам развивалась гораздо чаще, чем у пациентов без ВИЧ (в среднем, у каждого третьего пациента).

Уровень профилактической работы и диагностики туберкулеза и ВИЧ-инфекции в группе наркозависимых крайне низок

В исследовании отмечена проблема недостаточной профилактической работы среди наркозависимых как по ВИЧ-инфекции, так и по туберкулезу. Одной из основных сложностей эффективного лечения сочетанного заболевания ВИЧ+ТБ является позднее выявление ВИЧ в данной группе, а также поздняя обращаемость за лечением ВИЧ. Это связано с плохим контактом здравоохранения с группой наркопотребителей и недостаточной профилактической работой. Хотя проекты снижения вреда и аутрич-работы, позволяющие установить регулярный контакт с наркозависимыми, работали в тех трех городах, где проводился опрос, уровень их охвата очень незначителен в силу слабой финансовой и организационной поддержки этих программ и невысокой интегрированностью с другими службами здравоохранения.

Специалисты отметили низкую эффективность работы по диагностике туберкулеза среди ВИЧ-позитивных людей. Неэффективность ранней диагностики связана с отсутствием современных диагностических возможностей как в программах снижения вреда, так и в медицинских учреждениях, являющихся для труднодоступных пациентов точками входа в систему здравоохранения (таких как поликлиники, инфекционные больницы и т.д.). Дополнительным

фактором была названа длительность процесса диагностирования, которое осложняется тем, что проявления туберкулеза у ВИЧ-позитивных людей часто носят атипичный характер. Системы, позволяющие проводить ускоренное диагностирование туберкулеза и устойчивости к препаратам, в Российской Федерации не закупаются.

Слабая связь фтизиатрических учреждений с инфекционными службами

В половине городов проекта примерно каждый пятый (а в некоторых городах – каждый второй) пациент противотуберкулезного стационара являлся ВИЧ-позитивным. Однако уровень взаимодействия между фтизиатрическими и инфекционными службами, как правило, крайне низок.

Основными проблемами в области взаимодействия служб были названы: отсутствие у фтизиатров специальной подготовки и опыта ведения ВИЧ-позитивных пациентов и отсутствие у инфекционистов специальных знаний по туберкулезу; сложности в проведении диагностики иммунного статуса и вирусной нагрузки, назначения и получения антиретровирусных (АРВ) препаратов для пациентов, проходящих стационарное лечение туберкулеза; ограничение

возможностей проведения химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-позитивных пациентов в Центрах СПИДа.

Отсутствие действенной наркологической помощи для пациентов с сочетанными заболеваниями

Самым серьезным структурным барьером к эффективному лечению в стационарах для пациентов с сочетанным заболеванием является отсутствие эффективной наркологической помощи пациентам как в рамках противотуберкулезных стационаров, так и за их пределами. Большинство наркозависимых пациентов с туберкулезом выпадают из лечения: в некоторых городах уровень выпадения из стационарного лечения в этой группе достигал 100%. Неспособность системы здравоохранения предоставить адекватное наркологическое лечение ведет к созданию институциональной «ловушки» для пациентов, когда де-факто пациенты с наркозависимостью исключаются из стабильного лечения туберкулеза. Ключевыми барьерами к эффективному лечению наркозависимых пациентов с сочетанным заболеванием стали: законодательный запрет на использование программ заместительной терапии наркозависимости при помощи метадона и бупренорфина, являющихся неотъемлемой частью лечебных протоколов ВОЗ для ведения пациентов с сочетанными заболеваниями туберкулеза, ВИЧ-инфекции и наркозависимости; неотлаженность системы назначения препаратов, которые могли бы использоваться для оказания наркологической помощи при синдроме отмены в противотуберкулезных диспансерах в рамках существующего законодательства; отсутствие работы по психологической и социальной реабилитации пациентов, проходящих лечение в туберкулезных стационарах; слабая подготовка специалистов противотуберкулезной службы в вопросах наркозависимости.

Акцент на стационарном лечении и неразвитость системы DOTs в сообществе

Система лечения туберкулеза в России ориентирована на максимальную длительность лечения в стационаре. Наши интервью показали, что длительное стационарное лечение связано с рядом проблем — затратность для системы здравоохранения, плохие условия пребывания пациентов, сложности в удержании пациентов в стационаре, синдром «усталости от лечения», возникающий после длительного, порой многомесячного, пребывания в больнице. Все эти факторы способствуют преждевременному выпадению пациентов из лечения и снижению мотивации на его дальнейшее продолжение. Мировая практика и передовой опыт в России показали, что эффективность стационарного лечения не выше, а порой ниже хорошо организованного амбулаторного лечения так называемой терапии под прямым наблюдением (DOTs) в сообществе, когда уход и лечение пациентов проводится по месту их жительства, а лекарства предоставляются ежедневно под прямым наблюдением социального работника или младшего медицинского работника, привозящего лекарства на дом пациенту. В целом мировая практика стремится к минимизации времени, проводимого пациентом в стационаре. Однако в городах-участниках проекта подобная модальность работы отсутствовала. Сокращение стационарного пребывания затруднено и тем, что имеющиеся в наличии диагностические системы не позволяют проводить диагностику туберкулеза и лекарственной устойчивости в максимально сжатые сроки.

Выпадение пациентов в транзитные периоды лечения

Отсутствие налаженного взаимодействия внутри фтизиатрической службы проявляется в следующих проблемах: отсутствии системы сопровождения пациента при переводе из одного фтизиатрического учреждения в другое; отсутствии единой регистрационной базы данных о пациентах, позволяющей пациентам продолжать лечение туберкулеза при необходимости территориальных перемещений (в ситуации освобождения из мест лишения свободы, внутренней миграции); отсутствии мотивации специалистов амбулаторного звена на работу с ВИЧ-позитивными пациентами.

Низкая подготовка специалистов в области работы с наркозависимыми пациентами

Слабая профессиональная подготовка специалистов фтизиатрической службы по вопросам наркозависимости и царящие в их среде бытовые представления об этом заболевании снижают мотивацию специалистов к работе с наркозависимыми и улучшению условий для их удержании в лечении.

Основные рекомендации

Профилактика

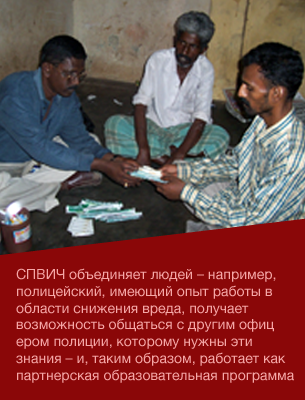

Расширять и поддерживать профилактические программы (программы снижения вреда, связанного с наркотиками) для труднодоступных групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции и туберкулезу, в частности программы, построенные на активной аутрич-работе и выходе в сообщество наркопотребителей. Программы снижения вреда снижают риск, связанный с туберкулезом, среди потребителей наркотиков, увеличивая доступ к профилактике, информированию и ранней диагностике.

Диагностика

Увеличить доступность тестирования и консультирования при ВИЧ для «скрытых» групп населения, таких как потребители наркотиков, в том числе через программы уличной социальной работы, посредством использования экспресс-тестов, а также направления на тестирование в низкопороговых центрах.

Расширять доступность современных диагностических систем, позволяющих диагностировать туберкулез и лекарственную устойчивость в максимально короткие сроки, и их доступность через широкую сеть медицинских организаций и сервисов.

Лечение

Рассмотреть возможности сокращения времени стационарного лечения и развития социально-медицинских служб лечения под прямым наблюдением в сообществе (в местах проживания пациентов). Данные службы могут осуществляться при взаимодействии медицинских учреждений и программ, оказывающих услуги наркопотребителям, в частности программ снижения вреда, а также через родственников, социальных работников или младший медицинский персонал.

Устранить законодательные барьеры к реализации в Российской Федерации программ заместительной терапии метадоном и бупренорфином, рекомендованных ВОЗ и представляющих собой ключевой механизм профилактики ВИЧ и туберкулеза, менеджмента наркозависимости, а также удержания в лечении (как стационарном, так и амбулаторном лечении ВИЧ и туберкулеза) пациентов с наркозависимостью.

Развивать работу по дополнительному обучению медицинских специалистов (как лечащих врачей и медперсонала, так и организаторов здравоохранения) по вопросам лечения сочетанных заболеваний и особенностей ведения пациентов с сочетанными заболеваниями, таких как ВИЧ, туберкулез и наркозависимость.

Интеграция сервисов

Интенсифицировать работу по удержанию пациента в программах лечения в транзитные периоды – при переходе из одних учреждений в другие (например, из стационарного в амбулаторный диспансер), при освобождении пациентов с туберкулезом из мест лишения свободы и перехода в гражданское здравоохранение: усилить взаимодействие служб и подготовку специалистов, обеспечить тщательное социальное сопровождение, улучшить систему передачи данных о состоянии здоровья и лечении пациента.

Укреплять взаимодействие фтизиатрической и инфекционной служб и повышать интегрированность услуг для пациентов на всех участках работы: программ снижения вреда, диагностики и профилактики туберкулеза в рамках работы центров СПИД, улучшать работу по профилактике, диагностике, мониторингу и лечению ВИЧ для пациентов, проходящих лечение в туберкулезной службе.

Мониторинг и доступность данных

Проводить систематический сбор данных и анализ ситуации и качества лечения пациентов с сочетанными заболеваниями. Сделать эти данные доступными для общества и использовать их для разработки политики в области здравоохранения.

В частности, система здравоохранения должна наладить систематическое изучение факторов, которые могут вынудить пациентов прервать или прекратить лечение, а также принимать меры, направленные на их преодоление.

http://rylkov-fond.ru/blog/health-care/health-caretb/arf-tb-survey/

![LOGO3_RUS [Converted].ai](http://66.147.244.77/~leahnorg/wp-content/uploads/2013/09/FAR-Logo2.jpg)